samedi, 15 novembre 2025

Philosophes païens en des temps troublés

Philosophes païens en des temps troublés

Ralf Van den Haute

Le terme « néoplatonisme » est une invention de Thomas Taylor (1758-1835), qui s’est fait connaître comme l’auteur de la première traduction anglaise des œuvres complètes de Platon et d’Aristote. Il a également traduit les œuvres de plusieurs autres philosophes et poètes, dont Proclus et Porphyre, deux soi-disant néoplatoniciens.

À partir du IIe siècle de notre ère, Platon regagne en importance dans la philosophie. L’aristotélisme et le stoïcisme se fondent dans ce courant, qui subit aussi l’influence d’un mysticisme intégrant des éléments du pythagorisme, de l’hermétisme ou des oracles chaldéens.

Le terme « néoplatoniciens » est imprécis, car ces philosophes se considéraient eux-mêmes comme les disciples de Platon, une élite, une « race consacrée », et affirmaient clairement qu’ils n’apportaient rien de nouveau. Il s’agit plutôt d’une forme authentique de platonisme, bien que d’autres influences soient également présentes.

Le philosophe grec Plotin, né en Égypte (IIIe siècle), est considéré comme le fondateur de ce que l’on appellera bien plus tard le néoplatonisme.

Les néoplatoniciens tels que Ammonius Saccas, Plotin, Proclus, Julius Firmicus Maternus, Porphyre et Salluste vécurent à une époque de grands bouleversements culturels et religieux, à savoir la transition du paganisme au christianisme. À cette époque, aux IIIe et IVe siècles après J.-C., l’Empire romain était sous pression en raison de l’influence croissante du christianisme, et le polythéisme traditionnel était en déclin lorsque Constantin le Grand fit du christianisme la religion d’État et réprima sévèrement toute forme d’hérésie. C’est aussi l’époque où l’empereur Julien, après la mort de Constantin, rétablit le paganisme.

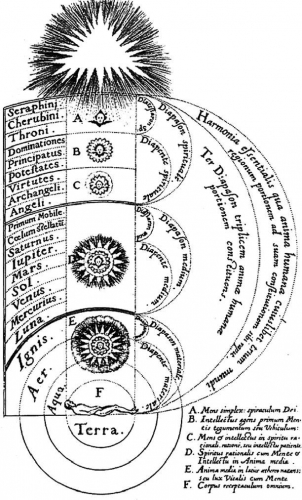

Bien que le néoplatonisme soit essentiellement un système philosophique issu des idées de Platon, avec une forte insistance sur l’unité de l’être (l’« Un »), il joue un rôle particulier dans le contexte du paganisme. Les néoplatoniciens considéraient le monde comme une structure hiérarchique remontant à une source ultime, l’« Un » ou le « Bien », et utilisaient cela comme base de leur vision du monde. Le panthéon traditionnel des dieux grecs et romains occupait également une place centrale chez les néoplatoniciens.

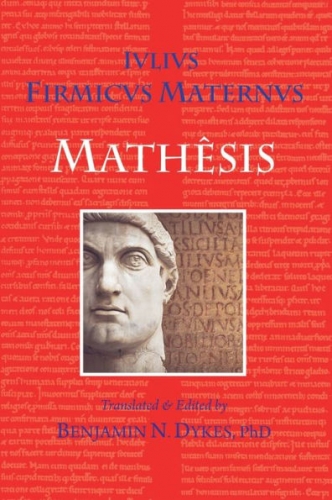

Que ces philosophes des IIIe et IVe siècles se trouvaient à un tournant de l’histoire se manifeste aussi dans leur attitude envers le christianisme. Julius Firmicus Maternus, avocat romain originaire de Syracuse en Sicile, s’est fait connaître avec les Matheseos Libri VIII, l’un des ouvrages les plus célèbres de l’astrologie classique, dans lequel il critique vivement les adversaires de l’astrologie. Il se convertit cependant au christianisme, renonça à l’astrologie et, vers 346, dans un autre ouvrage, De errore profanorum religionum, il présente le paganisme comme une erreur. Les convertis sont toujours les plus zélés : il appelle à la destruction de toutes les statues des dieux, à interdire toute activité dans les temples et à fondre les statues d’or et d’autres métaux pour en faire des pièces de monnaie. Il s’irritait surtout du fait que la plupart des Romains étaient encore païens – même si le christianisme était déjà la religion d’État depuis près de deux décennies. Cela contraste fortement avec ses opinions antérieures. Les autres néoplatoniciens étaient clairement hostiles à la religion révélée chrétienne.

De l’astrologie au paganisme

Le lecteur sera peut-être surpris de voir l’astrologie et le paganisme mentionnés ensemble. A. J. Festugière, philologue classique qui a publié chez Arfuyen un recueil de textes de trois pieux païens – Firmicus, Porphyre et Salluste – souligne que l’astrologie dans l’Antiquité était davantage une religion qu’un art permettant de calculer, à partir de la position des astres, l’espérance de vie ou le succès d’une entreprise. Le ciel souvent clair du sud de l’Europe favorisait la contemplation et l’étude des corps célestes : la régularité des mouvements des étoiles et des planètes conduit naturellement à des réflexions sur l’ordre, la sagesse et l’infini. Festugière explique l’importance de l’astrologie antique pour les néoplatoniciens comme suit.

Les anciens Grecs ont probablement découvert l’astrologie et les oracles chaldéens via les Perses dans la seconde moitié du IVe siècle avant notre ère. La philosophie et les mathématiques grecques fusionnent alors en un ensemble particulier de science et de religion, que les Romains finiront aussi par connaître. Les étoiles se voient attribuer un statut similaire à celui des dieux. Le Soleil est une étoile particulière qui, par sa lumière et sa chaleur, est la source de toute vie. La Lune, autre astre proche, provoque les marées et influence le corps féminin. On percevait chez les planètes des correspondances subtiles avec le monde végétal et animal. Festugière : « Tout est Un. Le monde est un grand animal (l’auteur utilise le mot animal, qui signifie à l’origine “animé”), un être immortel et divin. »

Au début de notre ère, cette religion astrale, fondée sur les étoiles, exerçait une influence bien plus grande qu’on ne l’imagine aujourd’hui. Elle était largement répandue parmi le peuple et les puissants de l’époque, à la campagne comme en ville. Sous les empereurs sévères (193-235 de notre ère), cette religion acquit un caractère officiel et donna un nouvel élan au paganisme déclinant. Il n’est donc pas surprenant que lorsque l’empereur Julien (IVe siècle de notre ère) voulut raviver la religion païenne, il le fit avec des hymnes dédiés au dieu Soleil, le Soleil invaincu, Sol Invictus.

Le culte des corps célestes provoqua aussi des conflits parmi les néoplatoniciens : un camp privilégiait une approche philosophique, l’autre se concentrait davantage sur les pratiques rituelles, et certains combinaient les deux aspects. Pendant des siècles, on a pu croire que les néoplatoniciens formaient une école cohérente, mais il ne faut pas oublier que tous ces philosophes n’ont pas vécu à la même époque et que leurs visions différaient donc.

Œuvres importantes

Les néoplatoniciens utilisaient divers textes et idées qui reflètent clairement leurs convictions païennes :

- Contre les Galiléens de l’empereur Julien. Un réquisitoire contre la secte des Galiléens, qu’il considère comme une simple tromperie humaine, sans dimension divine, séduisant les esprits faibles et transformant une fiction incroyable en vérité. Cette œuvre est fondamentale car elle va bien au-delà d’une accusation : Julien approfondit aussi l’essence du divin. Il se réfère à la définition du divin chez Platon et compare la vision platonicienne grecque à l’hébraïque.

- Les Ennéades de Plotin. Un recueil de traités philosophiques, notamment sur la structure hiérarchique de la réalité. La philosophie de Plotin est fortement centrée sur l’Un (qu’il appelle aussi le Bien), qui est la réalité suprême (par opposition à la matérialité). Remarquable : Plotin considère le mal comme un manque de Bien, et donc non comme une réalité absolue. Il est intéressant de noter que Plotin, élève d’Ammonius Saccas, s’intéressait aux mages perses et aux brahmanes indiens. Il n’a cependant pas pu réaliser son projet, car la campagne contre la Perse de l’empereur Gordien III, à laquelle il s’était joint, échoua et il dut rentrer bredouille.

- Le rôle des rituels : Des néoplatoniciens comme Porphyre et Salluste croyaient fermement au pouvoir des rituels, des sacrifices et de la vénération des dieux. Cela contraste avec le christianisme, qui s’opposait résolument aux rituels païens et cherchait à détruire les temples païens.

- Contre les chrétiens de Porphyre : Dans cette œuvre, le christianisme est critiqué comme incompatible avec la sagesse philosophique du paganisme. Porphyre soutenait que la théologie chrétienne n’était pas compatible avec la philosophie platonicienne, et que les chrétiens méprisaient à tort les temples et rituels traditionnels de l’Antiquité. Porphyre, élève de Plotin, fut l’un des plus éminents philosophes néoplatoniciens de son temps. Il était un adversaire déterminé du christianisme et écrivit plusieurs ouvrages sur ce sujet. Il défendait aussi les rituels païens et les pratiques des temples comme essentiels pour l’âme.

- Des dieux et du monde de Salluste : Cette œuvre offre une défense approfondie des anciennes religions grecques et romaines. Elle met en avant la conception platonicienne du divin comme source de tout, tout en restant fidèle aux conceptions païennes des dieux. Il discute de la relation entre le monde et les dieux, et de la façon dont la nature elle-même peut être vue comme une manifestation du divin. Ses idées sont proches de la vision néoplatonicienne de l’« Un » comme source de tout et insistent sur les rituels, les sacrifices et la nécessité de l’observance religieuse. Salluste n’était d’ailleurs pas opposé à l’idée pythagoricienne de la réincarnation, largement répandue dans le Bas-Empire romain.

Bien que les philosophes néoplatoniciens fussent essentiellement païens, on peut dire que leur paganisme ne correspond pas exactement aux anciennes religions polythéistes de l’Antiquité classique. Ils interprétaient l’ancienne religion et les rituels grecs à travers un prisme philosophique, fortement influencé par les idées de Platon sur la hiérarchie de la réalité et le rôle de l’« Un ». Leurs œuvres reflètent leur confiance dans le paganisme, la philosophie platonicienne et la nécessité des rituels, mais ils s’opposaient aussi au christianisme naissant et aux changements qu’il apportait. Les néoplatoniciens étaient très conscients de leur rôle de maillon dans une « chaîne d’or ».

Des néoplatoniciens comme Porphyre et Salluste croyaient fermement au pouvoir des rituels, des sacrifices et de la vénération des dieux. Cela contraste avec le christianisme, qui s’opposait résolument aux rituels païens. La pensée païenne fut combattue par tous les moyens par le gnosticisme puis par le christianisme. Parmi l’élite, il n’y avait pas seulement un scepticisme croissant. Salluste déplore le grand nombre d’athées, c’est-à-dire ceux qui ne reconnaissent pas les dieux grecs. Il comptait probablement aussi les chrétiens parmi eux. Beaucoup, dans le Bas-Empire romain, n’adhéraient à aucune religion. Sur ce point, rien de nouveau sous le soleil.

Les néoplatoniciens restent un phénomène remarquable en ce qu’ils se trouvent à la frontière de deux époques. Ils font encore partie de la fin de l’Antiquité, mais le début du Moyen Âge est déjà à la porte. Leurs textes païens, issus de la période où le paganisme, après quelques derniers sursauts, fut supplanté par le christianisme dans une grande partie de l’Europe, sont aussi importants pour cette raison : leur quête d’une piété polythéiste est une quête éternelle qui ne nous est pas étrangère à notre époque.

Hymne polythéiste

Pour conclure cette brève introduction à l’univers des néoplatoniciens, j’avais d’abord pensé à un hymne de Proclus, mais j’ai finalement choisi un hymne à Hécate et Janus du même auteur. Hécate, déesse grecque associée aux mystères, protectrice des femmes enceintes et de la jeunesse, est aussi liée à la frontière entre le monde des vivants et celui des morts.

Janus est un dieu romain, dont le temple sur le forum romain était rituellement ouvert en temps de guerre et fermé en temps de paix, et qui a donné son nom au mois de janvier. Il est lié au passage du temps. Il est le dieu romain des commencements et des fins, des choix et des portes. Ovide écrit à son sujet : « Je veille, avec la bienveillante troupe des Heures (horae, dont le mot français “heure” est dérivé, signifie saisons, donc le temps), sur les portes du ciel, et Jupiter ne peut entrer ni sortir sans moi. » Janus, également connu sous le nom de Januspater, occupe une place importante dans la hiérarchie religieuse romaine et, avec Mars – Marspiter – et Jupiter, il est le seul à porter le titre de dieu père. Hécate et Janus sont tous deux des divinités des frontières, et plus précisément de la frontière entre l’humain et le divin, et peuvent protéger les hommes de tout danger. Proclus leur demande dans cet hymne protection contre la maladie, et de l’aider dans sa quête de lumière et de piété. La forme de cet hymne est particulière, car l’invocation des dieux au début est répétée à la fin.

Salut, Mère des dieux aux noms multiples, aux beaux enfants

Salut, Hécate, gardienne des portes, à l’immense force.

Mais, à toi aussi, salut, Janus, premier Aïeul, Zeus impérissable, salut, Zeus, Dieu Suprême.

Rendez la course de mon existence radieuse, chargée de biens; chasse de mes membres les funestes maladies, et mon âme perdue de folie pour le séjour terrestre, tirez-la, après l’avoir purifiée par les mystères qui éveillent l’intellect.

Oui, je vous en supplie, donnez-moi la main, montrez-moi, c’est mon désir, les chemins indiqués par les dieux ; et que je voie la très précieuse lumière, qui permet de fuir la misère du monde de la génération sombre comme la mer.

Oui, je vous en supplie, donnez-moi la main, et pour me faire aborder, recru de fatigues, dans le port de la piété, pousse-moi par vos venst.

Salut, Mère des dieux aux noms multiples, aux beaux enfants

Salut, Hécate, gardienne des portes, à l’immense force.

Mais, à toi aussi, salut, Janus, premier Aïeul, Zeus impérissable, salut, Zeus, Dieu Suprême.

Bibliographie:

- Proclus, Hymnes et prières. Traduction Henri D. Saffrey. Arfuyen, Paris, 1994.

- Trois dévots païens. Traduction A.J. Festugière. Arfuyen, Paris, 1994.

Source : Traduction d’un texte paru dans Traditie, Jaarboek voor traditionele erfgoedbeleving in de lage landen, Brasschaat 2025. ISBN 9789491436260

18:14 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, néo-platoniciens, antiquité grecque, antiquité romaine, philosophie grecque, paganisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 19 juin 2025

La philosophie d'Héraclite, penseur politique et mystique

La philosophie d'Héraclite, penseur politique et mystique

À propos d'un essai de Filippo Venturini « Tout dirige la foudre. Héraclite : politicien et mystique » (il Cerchio)

par Giovanni Sessa

Source: https://www.barbadillo.it/121777-il-pensiero-di-eraclito-...

Filippo Venturini « Tout dirige la foudre. Héraclite : politicien et mystique » (il Cerchio)

Filippo Venturini est connu pour plusieurs publications importantes sur le thème de l'archéologie. Chercheur depuis toujours intéressé par la pensée antique, en particulier la philosophie présocratique, il vient de publier une étude intéressante sur Héraclite, Tout dirige la foudre. Héraclite : politicien et mystique, disponible en librairie aux éditions il Cerchio (pour commander : info@ilcerchio.it.

Filippo Venturini est connu pour plusieurs publications importantes sur le thème de l'archéologie. Chercheur depuis toujours intéressé par la pensée antique, en particulier la philosophie présocratique, il vient de publier une étude intéressante sur Héraclite, Tout dirige la foudre. Héraclite : politicien et mystique, disponible en librairie aux éditions il Cerchio (pour commander : info@ilcerchio.it.

L'essai se termine par un recueil de fragments du penseur d'Éphèse dans l'édition Diels-Kranz, dont l'auteur fournit, dans plusieurs cas, une traduction critique et alternative, accompagnée de commentaires tout à fait pertinents et partageables sur les paroles d'Héraclite.

Dès les premières pages, l'ouvrage montre clairement que Venturini a acquis une connaissance hors du commun, tant des textes du philosophe «obscur» que de la littérature exégétique la plus reconnue sur le sujet. Le livre est divisé en trois chapitres: dans le premier, l'essayiste traite de l'inspiration politique qui caractérise la vision du monde de l'aristocrate grec; dans le deuxième, il aborde les complexes théoriques les plus significatifs de la spéculation du philosophe; enfin, dans la troisième partie, il présente la fin tragique d'Héraclite, l'interprétant comme la conséquence inévitable de l'inactualité politique des thèses du grand présocratique.

Au début du texte, Venturini, s'appuyant sur l'enseignement de Nietzsche, souligne que les Grecs, dans leur tradition, ont également accueilli des visions exotiques venues d'Orient, les ré-élaborant de manière originale, à la lumière de l'ethos hellénique. Il soutient en particulier que « Héraclite est un penseur [...] politique, au sens le plus large et le plus complet du terme [...] un penseur de la polis, un penseur communautaire » (p. 8). Sa philosophie est liée, compte tenu de son héritage noble, au contexte mythique de la culture religieuse polyadique. Dans sa vie et dans ses fragments, on voit clairement émerger les deux tendances fondamentales qui, selon Colli, ont donné naissance à la culture hellénique: la propension mystico-dionysiaque et la tension apollinienne-politique, cette dernière visant à donner une « forme » au chaos conflictuel de la vie.

Il fut personnellement impliqué dans la vie d'Éphèse, soutenant la tentative politique d'Hermodore. Sa conception anti-dualiste et relationnelle des opposés, selon l'enseignement de Théognis, l'amena à interpréter le polemos qui régnait dans la polis comme un symptôme de ce qui se passe dans la physis. Venturini, avec Gadamer, estime que les références constantes à la phronesis, « vertu, raisonnabilité de l'action », présentes dans les fragments, attestent clairement le caractère éminemment pratique de la pensée de l'Éphésien. Héraclite pensait, comme les autres sages helléniques, que la physis était en harmonie avec la politeia, la «constitution». La dimension « démocratique », au sens grec du terme, relevée chez Héraclite par Preve, ne contredit pas l'esprit aristocratique du penseur: suite à l'échec du projet d'Hermodore, sa nature noble l'amena à mépriser les masses, désormais insensibles à toute politique anagogique.

L'intégrité du cosmos et de la polis était, à ce moment historique, menacée: « par les forces contraires et centrifuges de l'égoïsme des individus et des factions, générées par la soif de richesse » (p. 10). L'irruption de la monnaie dans le monde grec avait produit l'eris, corrompant une partie importante de l'aristocratie elle-même. À l'atomisme social dont étaient porteurs les nouvelles classes ploutocratiques émergentes, Héraclite opposa, avec une puissance théorique inhabituelle, la structure organique du cosmos, compris comme un espace ordonné par des lois.

Il aurait voulu, par cette référence à la vision aurorale hellénique, « réveiller » les inconscients, les « endormis ». Les hommes sont un moment de l'harmonie cosmique dont parle le fr. 30 : « dont l'essence est le scintillement perpétuel de la lumière (physis) dans l'obscurité qui l'entoure » (p. 11). La lumière met en évidence les « éléments » qui constituent le réel, à travers les metra, l'espace et le temps. À cette progression naturelle, l'homme correspond par la vue, le « voir », qui dévoile l'aphanes, l'harmonie de toutes choses, dont parle le fr. 54. Heidegger a souligné que cette harmonie «discrète» est «quelque chose que l'on a constamment sous les yeux, mais dont on n'est pas conscient» (p. 11). Celui qui saisit cette conscience atteint l'origine, le principe, la coincidentia oppositorum, au-delà de la logique diairetique de l'identité. Pour y parvenir, il faut « se connaître soi-même », contrôler les pulsions catagogiques qui nous constituent pourtant. Héraclite et les Grecs ne connaissaient pas la « métaphysique », ils savaient que l'un ne se donne que dans le multiple et que « l'au-delà », si l'on veut utiliser ce terme, vit dans l'«ici et le maintenant» de l'éternel présent, dans la conjonction du kairos et de l'aion, dans la mémoire communautaire de la polis. Colli soutenait que cette instance cognitive est une «expérience vécue» non communicable, en tant que contact avec le fond abyssal de la vie, à la fois merveilleux et tragique.

Politique et mystique coïncident chez Héraclite: la polis témoigne de l'unité du fini et de l'infini, elle permet de voir « l'unité du tout et la compétition entre les opposés » ( p. 14), comme le montre le fragment 53. En raison de la déception subie à la suite de l'échec du projet d'Hermodore, Héraclite s'est plongé dans la nature sauvage, s'est adonné au « vagabondage ». Ce n'était pas, commente Venturini, un choix anti-politique, mais un témoignage extrême de la vocation mystico-politique, qui est authentiquement hellénique. Dans les forêts, Héraclite « vécut », comme le savait Bruno, le sens ultime du mythe d'Actéon, il saisit l'unité du sujet et de l'objet: tout est dynamis, possibilité-puissance-liberté. Le cliché scolaire qui présente Héraclite « pleurant » doit donc être renversé pour en faire un Heraclitus ridens. Héraclite est le philosophe du seuil qui unit le temps et l'éternité, c'est pourquoi les Éphésiens vénéraient ses restes mortels. Le philosophe s'est dépensé sans compter pour enseigner à ses concitoyens que la vie nue ne peut être aimée et vécue que dans la polis ordonnée, transcription des rythmes de la physis.

Filippo Venturini, Tutto dirige la folgore. Eraclito: politico e mistico, il Cerchio, pp. 187, 24,00 euros

13:10 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : héraclite, philosophie, ephèse, antiquité grecque, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 03 juin 2025

Entretien avec Christopher Gérard sur La Source pérenne

Entretien avec Christopher Gérard sur La Source pérenne

Propos recueillis par Robert Steuckers

En 25 ans, en un quart de siècle, votre dernier ouvrage, avec ses trois éditions successives, est bel et bien inscrit dans la durée. Doit-on attribuer cette résilience à la mission que s’était assignée jadis un jeune philologue classique qui refusait que sa discipline reste confinée aux musées, à une vulgate ad usum Delphini ou subisse les moqueries des utilitaristes claironnant que l’étude des langues anciennes « est une perte de temps » ? Quid de l’enseignement des humanités gréco-latines aujourd’hui, véhicules théoriques, avec d’autres, de la transmission des sources (pérennes) ? Leur défense n’est-elle pas un combat parallèle tout aussi essentiel que l’évocation littéraire et poétique des traditions vernaculaires partout en Europe ?

En effet, lors de mes études, j’ai perçu une double menace sur les langues anciennes : celle de leur disparition annoncée au nom de fariboles à prétentions égalitaristes (« privilège bourgeois », donc à supprimer d’office au lieu de le proposer à tous) ; celle de leur muséification qui pouvait aboutir à la neutralisation de notre héritage plurimillénaire par le biais d’une forme de relativisme, illustrée par la déclaration d’un celtisant qui, affolé par la puissance des mythes qu’il étudiait, m’affirma piteusement : « J’aurais tout aussi bien pu dédier ma vie à l’étude de l’Islam ».

Si l’on réfléchit bien, tout a été dit par les Anciens : Thucydide et Marc Aurèle, Tacite et Cicéron, tant d’autres, ont donné de l’expérience humaine un tableau exhaustif. La force d’un Platon ou d’un Sénèque pulvérise d’emblée les discours convenus, les propagandes les plus insidieuses, que les études gréco-latines, qui forment à la connaissance approfondie de la rhétorique, permettent de décoder, ou, pour parler post-moderne, de « déconstruire ». Défendre cet accès direct à l’héritage, cette formation de l’esprit dès le plus jeune âge relève du combat culturel au sens le plus noble du terme. Pas de plus puissant vaccin contre le virus de l’idéologie, quelle qu’elle soit. Pas de meilleure potion contre les ravages de l’amnésie collective. L’effondrement de la lecture, les mutations à marche forcée de l’enseignement vers un nivellement toujours plus intégriste, le triomphe de l’image (authentique ou non) et des écrans (avec la chute dramatique de la capacité de concentration) constituent de fameux défis pour les tenants d’une culture traditionnelle. Mais, pour paraphraser certain poète provençal, le désespoir en métapolitique est une sottise absolue, tant les cerveaux, notamment européens, possèdent une capacité d’adaptation, une créativité qui nous étonneront.

Pour toute commande: https://nouvelle-librairie.com/boutique/editions-la-nouve...

Quel est l’impact d’une œuvre comme celle de Walter Otto, que vous avez souvent cité mais qui reste trop peu connu, à mon sens, quand on aborde les thématiques de la « source pérenne » ?

En effet, vous avez raison, W. F. Otto est, comme Friedrich Georg Jünger, trop méconnu dans le domaine francophone, faute de traductions. Ce n’est pas à vous que je dois faire remarquer la paresse du monde éditorial francophone par rapport à l’intense activité des Italiens ou des Anglo-Saxons. C’est grâce à Marcel Detienne, anthropologue et historien des religions d’origine belge, que j’ai découvert Otto à l’âge de dix-neuf ans, en première candi ! Il s’agissait de sa magistrale préface à la traduction française de Les Dieux de la Grèce, chez Payot, où Detienne soulignait que ce professeur de grec, muté en 1934 à l’université de Königsberg par le nouveau pouvoir, professait « sa foi en Zeus l’Olympien ». L’apport d’Otto, outre une désespérante connaissance des sources dans la plus pure tradition de la Quellenforschung , est sa volonté, étayée avec rigueur, de comprendre le monde ancien avec les yeux d’un Grec. D’où ses portraits saisissants d’Apollon ou d’Hermès. Le même Otto avait aussi étudié le conflit entre monde antique et chrétienté, et l’obstacle épistémologique que constitue l’habitus judéo-chrétien, qui empêche de « voir » ces dieux grecs. Mon travail de dilettante s’inscrit dans cette prestigieuse lignée.

En effet, vous avez raison, W. F. Otto est, comme Friedrich Georg Jünger, trop méconnu dans le domaine francophone, faute de traductions. Ce n’est pas à vous que je dois faire remarquer la paresse du monde éditorial francophone par rapport à l’intense activité des Italiens ou des Anglo-Saxons. C’est grâce à Marcel Detienne, anthropologue et historien des religions d’origine belge, que j’ai découvert Otto à l’âge de dix-neuf ans, en première candi ! Il s’agissait de sa magistrale préface à la traduction française de Les Dieux de la Grèce, chez Payot, où Detienne soulignait que ce professeur de grec, muté en 1934 à l’université de Königsberg par le nouveau pouvoir, professait « sa foi en Zeus l’Olympien ». L’apport d’Otto, outre une désespérante connaissance des sources dans la plus pure tradition de la Quellenforschung , est sa volonté, étayée avec rigueur, de comprendre le monde ancien avec les yeux d’un Grec. D’où ses portraits saisissants d’Apollon ou d’Hermès. Le même Otto avait aussi étudié le conflit entre monde antique et chrétienté, et l’obstacle épistémologique que constitue l’habitus judéo-chrétien, qui empêche de « voir » ces dieux grecs. Mon travail de dilettante s’inscrit dans cette prestigieuse lignée.

Votre démarche est-elle forcément plus héraclitéenne que parménidienne voire socratique ?

Je suis plus sensible à Héraclite qu’à Parménide, qui me reste encore hermétique. Je n’abandonne pas la partie ; j’attends la retraite pour retravailler tout ce pan de la pensée grecque. Le polémos héraclitéen, sa vision cosmique d’un univers éternel obéissant à des cycles cadencés est d’une totale poésie, et relève de l’inspiration pure, quasi divine. Socrate, lui, reste le père de la maïeutique et le maître de l’ironie, découvertes extraordinaires de la pensée européenne.

Sans Socrate, nous ne serions pas aussi libres que nous ne le sommes (potentiellement). Et sans les Grecs, nous n’existerions pas. Imagine-t-on l’Europe, ne fût-ce que sans le théâtre, la tragédie et la comédie ? Socrate nous exhorte à la recherche de la vérité par-delà les faux-semblants ; il nous pousse à vouloir nous perfectionner sans cesse - le propre d’un maître.

Le récit de sa mort volontaire par Platon est saisissant ; il a marqué en profondeur tous les Bons Européens depuis vingt-cinq siècles. Avec Antigone, avec Ulysse et Hector, Socrate demeure l’une des figures les plus lumineuses de notre tradition.

Qu’en est-il de la tradition platonicienne. Peut-on oser vous placer dans les habits d’un nouveau Pléthon ?

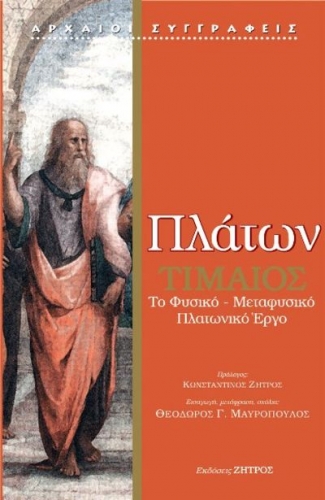

Que serait l’Europe sans les grands mythes platoniciens, comme le mythe de la caverne, que le philosophe Jean-François Mattéi a étudié de manière magistrale ? Et la théorie de la connaissance, l’image de la montée du char ailé ? Le détachement des réalités sensibles pour découvrir le Monde des Idées ? Que dire de l’influence dans toute l’Europe d’un livre comme Le Banquet ? Et des visions cosmiques du Timée, qui inspirèrent sa théorie des atomes à Heisenberg ? Certes, Nietzsche s’oppose à Platon, de manière frontale… mais le défi n’est-il pas de penser Platon et Nietzsche de concert ?

Si je puis me permettre un conseil de lecture platonicienne, outre les textes du philosophe lui-même, il y a l’excellent roman du Roumain Vintila Horia, La Septième Lettre.

Lors de mes études à l’ULB, j’ai découvert chez un grand libraire de Bruxelles que vous avez aussi connu, Alain Ferraton, la biographie monumentale du philosophe byzantin Georges Gémiste Pléthon par François Masai, Pléthon et le platonisme de Mistra (Belles Lettres, 1956), dont la lecture me transporta.

L’auteur était un dominicain défroqué qui avait enseigné dans mon université et dirigé un département à la Bibliothèque royale. Il avait côtoyé de grands savants belges qui avaient chacun étudié l’ancien paganisme : Joseph Bidez, le biographe et l’éditeur de l’empereur Julien ; Franz Cumont, le spécialiste du culte de Mithra ; le byzantinologue Henri Grégoire… La Belgique de la première moitié du XXème siècle a été un carrefour des recherches sur le paganisme, par exemple à l’Université de Liège pour ce qui est du courant pythagoricien. Toute une génération libérée des carcans catholiques a pu s’épanouir et creuser un sillon très profond dans une zone sensible du savoir.

Plusieurs de mes professeurs avaient bien connu Masai ; l’homme détonnait par son immense érudition et aussi, comme plusieurs anciens ecclésiastiques qui avaient quitté les ordres, par son platonisme clairement paganisant - qui heurtait ces positivistes pur sucre (dont je ne fus jamais).

Vous comprenez donc que, dans mon premier roman, Le Songe d’Empédocle, j’ai tenu à célébrer Pléthon et ses disciples, réunis dans la société secrète qu’il avait créée pour défendre l’hellénisme menacé par les Ottomans, La Phratrie des Hellènes. Un chercheur français, Claude Bourrinet, qui a écrit sur Jünger et Stendhal (ce qui est bon signe), vient de livrer une étude sur Pléthon, Zoroastre et Sparte, à laquelle je renvoie.

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2025/04/29/plethon-sparte-et-zarathoustra.html

Rappelez-nous les raisons de votre engouement pour la figure d’Empédocle ?

Empédocle d’Agrigente, penseur à la vie mystérieuse, devin errant, a exercé sur la pensée européenne une influence énorme, notamment par sa théorie des Quatre Eléments. Nietzsche disait de lui qu’il était « la figure la plus bariolée de la philosophie ancienne » et qu’il définissait comme « l’homme agonal ».

Le Zarathoustra de Nietzsche doit beaucoup à cette figure fascinante qu’il décrit comme « le philosophe tragique par excellence », dont il loue « le pessimisme actif et non quiétiste ». Empédocle a aussi influencé Platon, Aristote, Lucrèce et Plotin, avant de laisser une empreinte sur l’hermétisme arabe et persan. Enfin, Hölderlin et Schopenhauer, Freud et Bachelard ont cheminé à ses côtés. Empédocle préférait créer des énigmes que dicter des solutions ; il a été mal compris pendant des siècles, déformé même, et ce au nom du principe du tiers exclu, qui exige qu’un philosophe ne peut en aucun cas se doubler d’un mystique. Or, chez Empédocle mythe et raison s’harmonisent dans une quête tant intérieure qu’extérieure. Mieux : un courant empédocléen se mêle au pythagorisme pour survivre bien plus tard que prévu dans le soufisme et chez nos alchimistes. Vous voyez qu’il s’agit d’une de ces figures souterraines de la culture européenne, dans l’ombre mais essentielle.

Votre position de philologue classique, qui parle de plein droit du paganisme grec, vous immunise contre tout un kitsch pseudo-païen, de la Wicca américaine aux druidismes de pacotille. Quel message adressez-vous à ceux qui risquent de tomber dans ce piège ?

Si je n’ai guère d’intérêt pour la Wicca, qui se développe surtout en terre anglo-saxonne et protestante, où la tradition du carnaval est moins enracinée que chez nous, catholiques (je parle en païen post-catholique ; je serais né protestant ou orthodoxe, mon discours varierait sans doute), le druidisme, lui, mérite plus d’attention car il a beaucoup évolué depuis trente ans. De loin, je suis l’un ou l’autre nouveau druide et je dois avouer que cela se décante et que leur travail me semble sérieux. Il y a bien sûr dans nombre de groupes un kitsch wiccan ou néo-celtique, avec tatouages et tutti quanti, qui m’horrifie à cause de leur mauvais goût, et de leur confusionnisme qui n’évite pas les génuflexions « correctes ».

Le message ? Retour aux textes, lecture rigoureuse, rejet de toute dérive mercantile, de tout délire confusionniste.

Aujourd’hui, en ce jour de mai 2025, quelles pistes explorez-vous ou quelles pistes suggérez-vous d’emprunter à vos lecteurs ?

Une piste me vient à l’esprit, à développer dans le cadre d’un monde multipolaire : le filon taoïste, en pleine renaissance dans la Chine contemporaine, future puissance hégémonique. Un mode de pensée païen, polythéiste et non dualiste, me paraît une façon de nouer un dialogue avec les taoïstes et aussi les confucéens, dont nous avons beaucoup à apprendre en termes de longue mémoire. Idem avec les Indiens et les Japonais, chez qui le fait de ne pas se présenter comme chrétien ou « occidental » (donc « supérieur ») facilite le dialogue. Il y a là un capital de sympathie, une possibilité d’entrer dans d’autres logiques qui me paraissent importantes dans le cadre d’une stratégie globale.

Christopher Gérard

Ixelles, Calendes de juin MMXXV.

Lectures complémentaires:

D'un auteur francophone à un autre auteur francophone et à une langue inconnue en Europe:

"Maugis" de Christopher Gérard: plus vrai que le vrai:

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/02/11/m...

Maugis ou l'autre armée des ombres

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2020/09/30/m...

Entretien avec Christopher Gérard

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2019/03/15/e...

Entretien sur "Le Prince d'Aquitaine": trois questions à Christopher Gérard

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2019/01/08/e...

"Le Songe d'Empédocle" de Christopher Gérard

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2015/05/09/l...

12:03 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretien, christopher gérard, hellénisme, antiquité grecque, lettres, lettres belges, littérature, littérature belge, humanités gréco-latines, philologie classique, paganisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 24 mai 2025

Orthodoxie et hérésie durant l’Antiquité tardive

Orthodoxie et hérésie durant l’Antiquité tardive

Claude Bourrinet

La période qui s’étend du IIIe siècle de l’ère chrétienne au 6ème, ce qu’il est convenu d’appeler, depuis les débuts de l’Âge moderne, le passage de l’Antiquité gréco-romaine au Moyen Âge (ou Âges gothiques), fait l’objet, depuis quelques années, d’un intérêt de plus en plus marqué de la part de spécialistes, mais aussi d’amateurs animés par la curiosité des choses rares, ou poussés par des besoins plus impérieux. De nombreux ouvrages ont contribué à jeter des lueurs instructives sur un moment de notre histoire qui avait été négligée, voire méprisée par les historiens. Ainsi avons-nous pu bénéficier, à la suite des travaux d’un Henri-Irénée Marrou, qui avait en son temps réhabilité cette époque prétendument « décadente », des analyses érudites et perspicaces de Pierre Hadot, de Lucien Jerphagnon, de Ramsay MacMullen, de Christopher Gérard et d’autres, tandis que les ouvrages indispensable, sur la résistance païenne, de Pierre de Labriolle et d’Alain de Benosit étaient réédités. Polymnia Athanassiadi, professeur d’histoire ancienne à l’Université d’Athènes, a publié, en 2006, aux éditions Les Belles Lettres, une recherche très instructive, La Lutte pour l’orthodoxie dans le platonisme tardif, que je vais essayer de commenter.

Avant tout, il est indispensable de s’interroger sur l’occultation, ou plutôt l’aveuglement (parce que l’acte de voiler supposerait une volonté assumée de cacher, ce qui n’est pas le cas), qu’ont manifesté les savants envers cette période qui s’étend sur plusieurs siècles. L’érudition classique, puis romantique (laquelle a accentué l’erreur de perspective) préféraient se pencher sur celle, plus valorisante, du 5ème siècle athénien, ou de l’âge d’or de l’Empire, d’Auguste aux Antonins. Pourquoi donc ce dédain, voire ce quasi déni ? On s’aperçoit alors que, bien qu’aboutissant à des présupposés laïques, la science historique a été débitrice de la vision chrétienne de l’Histoire. On a soit dénigré ce qu’on appela le « Bas Empire », en montrant qu’il annonçait l’obscurantisme, ou bien on l’a survalorisé, en dirigeant l’attention sur l’Église en train de se déployer, et sur le christianisme, censé être supérieur moralement. On a ainsi souligné dans le déclin, puis l’effondrement de la civilisation romaine, l’avènement de la barbarie, aggravée, aux yeux d’un Voltaire, par un despotisme asiatique, que Byzance incarna pour le malheur d’une civilisation figée dans de louches et imbéciles expressions de la torpeur spirituelle, dans le même temps qu’on saluait les progrès d’une vision supposée supérieure de l’homme et du monde.

Plus pernicieuse fut la réécriture d’un processus qui ne laissa guère de chances aux vaincus, lesquels faillirent bien disparaître totalement de la mémoire. À cela, il y eut plusieurs causes. D’abord, la destruction programmée, volontaire ou non, des écrits païens par les chrétiens. Certains ont pu être victimes d’une condamnation formelle, comme des ouvrages de Porphyre, de Julien l’Empereur, de Numénius, d’autres ont disparu parce qu’ils étaient rares et difficiles d’accès, comme ceux de Jamblique, ou bien n’avaient pas la chance d’appartenir au corpus technique et rhétorique utile à la propédeutique et à la méthodologie allégorique utilisées par l’exégèse chrétienne. C’est ainsi que les Ennéades de Plotin ont survécu, contrairement à d’autres monuments, considérables, comme l’œuvre d’Origène, pourtant chrétien, mais plongé dans les ténèbres de l’hérésie, qu’on ne connaît que de seconde main, dans les productions à des fins polémiques d’un Eusèbe.

La philosophie, à partir du 2ème siècle, subit une transformation profonde, et se « platonise » en absorbant les écoles concurrentes comme l’aristotélisme et le stoïcisme, ou en les rejetant, comme l’académisme ou l’épicurisme, en s’appuyant aussi sur un corpus mystique, plus ou moins refondé, comme l’hermétisme, le pythagorisme ou les oracles chaldaïques. De Platon, on ne retient que le théologien. Le terme « néoplatonisme » est peu satisfaisant, car il est un néologisme qui ne rend pas compte de la conscience qu’avaient les penseurs d’être les maillons d’une « chaîne d’or », et qui avaient hautement conscience d’être des disciples de Platon, des platoniciens, des platonici, élite considérée comme une « race sacrée ». Ils clamaient haut et fort qu’il n’y avait rien de nouveau dans ce qu’ils avançaient. Cela n’empêchait pas des conflits violents (en gros, les partisans d’une approche « intellectualisante » du divin, de l’autre ceux qui mettent l’accent sur le rituel et le culte, bien que les deux camps ne fussent pas exclusifs l’un de l’autre). Le piège herméneutique dont fut victime l’appréhension de ces débats qui éclosent au seuil du Moyen Âge, et dont les enjeux furent considérables, tient à ce que le corpus utilisé (en un premier temps, les écrits de Platon) et les méthodes exégétiques, préparent et innervent les pratiques méthodologiques chrétiennes. Le « néoplatonisme » constituerait alors le barreau inférieur d’une échelle qui monterait jusqu’à la théologie chrétienne, sommet du parcours, et achèvement d’une démarche métaphysique dont Platon et ses exégètes seraient le balbutiement ou la substance qui n’aurait pas encore emprunté sa forme véritable.

Or, non seulement la pensée « païenne » s’inséra difficilement dans un schéma dont la cohérence n’apparaît qu’à l’aide d’un récit rétrospectif peu fidèle à la réalité, mais elle dut batailler longuement et violemment contre les gnostiques, puis contre les chrétiens, quand ces derniers devinrent aussi dangereux que les premiers, quitte à ne s’avouer vaincue que sous la menace du bras séculier.

Cette résistance, cette lutte, Polymnia Athanassiadi nous la décrit très bien, avec l’exigence d’une érudite maîtrisant avec talent la technique philologique et les finesses philosophiques d’un âge qui en avait la passion. Mais ce qui donne encore plus d’intérêt à cette recherche, c’est la situation (pour parler comme les existentialistes) adoptée pour en rendre compte. Car le point de vue platonicien est suivi des commencements à la fin, de Numénius à Damascius, ce qui bascule complètement la compréhension de cette époque, et octroie une légitimité à des penseurs qui avaient été dédaignés par la philosophie universitaire. Ce n’est d’ailleurs pas une moindre gageure que d’avoir reconsidéré l’importance de la théurgie, notamment celle qu’a conçue et réalisée Jamblique, dont on perçoit la noblesse de la tâche, lui qui a souvent fort mauvaise presse parmi les historiens de la pensée.

Pendant ces temps très troublés, où l’Empire accuse les assauts des Barbares, s’engage dans un combat sans merci avec l’ennemi héréditaire parthe, où le centre du pouvoir est maintes fois disloqué, amenant des guerres civiles permanentes, où la religiosité orientale mine l’adhésion aux dieux ancestraux, l’hellénisme (qui est la pensée de ce que Paul Veyne nomme l’Empire gréco-romain) est sur la défensive. Il lui faut trouver une formule, une clé, pour sauver l’essentiel, la terre et le ciel de toujours. Nous savons maintenant que c’était un combat vain (en apparence), en tout cas voué à l’échec, dès lors que l’État allait, par un véritable putsch religieux, imposer le culte galiléen. Durant trois ou quatre siècles, la bataille se déroulerait, et le paganisme perdrait insensiblement du terrain. Puis on se réveillerait avec un autre ciel, une autre terre. Comme le montre bien Polymnia Athanassiadi, cette « révolution » se manifeste spectaculairement dans la relation qu’on cultive avec les morts : de la souillure, on passe à l’adulation, au culte, voire à l’idolâtrie des cadavres.

À travers cette transformation des cœurs, et de la représentation des corps, c’est une nouvelle conception de la vérité qui vient au jour. Mais, comme cela advient souvent dans l’étreinte à laquelle se livrent les pires ennemis, un rapport spéculaire s’établit, où se mêlent attraction et répugnance. Récusant la notion de Zeitgeist, trop vague, Polymnia Athanassiadi préfère celui d’« osmose » pour expliquer ce phénomène universel qui poussa les philosophes à définir, dans le champ de leurs corpus, une « orthodoxie », tendance complètement inconnue de leurs prédécesseurs. Il s’agit là probablement de la marque la plus impressionnante d’un âge qui, par ailleurs, achèvera la logique de concentration extrême des pouvoirs politique et religieux qui était contenu dans le projet impérial. C’est dire l’importance d’un tel retournement des critères de jugement intellectuel et religieux pour le destin de l’Europe.

Il serait présomptueux de restituer ici toutes les composantes d’un processus historique qui a mis des siècles pour réaliser toutes ses virtualités. On s’en tiendra à quelques axes majeurs, représentatifs de la vision antique de la quête de vérité, et généralement dynamisés par des antithèses récurrentes.

L’hellénisme, qui a irrigué culturellement l’Empire romain et lui a octroyé une armature idéologique, sans perdre pour autant sa spécificité, notamment linguistique (la plupart des ouvrages philosophiques ou mystiques sont en grec) est, à partir du 2ème siècle, sur une position défensive. Il est obligé de faire face à plusieurs dangers, internes et externes. D’abord, un scepticisme dissolvant s’empare des élites, tandis que, paradoxalement, une angoisse diffuse se répand au moment même où l’Empire semble devoir prospérer dans la quiétude et la paix. D’autre part, les écoles philosophiques se sont pour ainsi dire scolarisées, et apparaissent souvent comme des recettes, plutôt que comme des solutions existentielles. Enfin, de puissants courants religieux, à forte teneur mystique, parviennent d’Orient, sémitique, mais pas seulement, et font le siège des âmes et des cœurs. Le christianisme est l’un d’eux, passablement hellénisé, mais dont le noyau est profondément judaïque.

Plusieurs innovations, matérielles et comportementales, vont se conjuguer pour soutenir l’assaut contre le vieux monde. Le remplacement du volume de papyrus par le Codex, le livre que nous connaissons, compact, maniable, d’une économie extraordinaire, outil propice à la pérégrination, à la clandestinité, sera déterminant dans l’émergence de cette autre figure insolite qu’est le missionnaire, le militant. Les païens, par conformisme traditionaliste, étaient attachés à l’antique mode de transmission de l’écriture, et l’idée de convertir autrui n’appartenait pas à la Weltanschauung gréco-romaine. Nul doute qu’on ait là l’un des facteurs les plus assurés de leur défaite finale.

Le livre possède aussi une qualité intrinsèque, c’est que la disposition de ses pages reliées et consultables à loisir sur le recto et le verso, ainsi que la continuité de lecture que sa facture induit, le rendent apte à produire un programme didactique divisé en parties cohérentes, en une taxinomie. Il est par excellence porteur de dogme. Le canon, la règle, l’orthodoxie sont impliqués dans sa présentation ramassée d’un bloc, laissant libre cours à la condamnation de l’hérésie, terme qui, de positif qu’il était (c’était d’abord un choix de pensée et de vie) devient péjoratif, dans la mesure même où il désigne l’écart, l’exclu. Très vite, il sera l’objet précieux, qu’on parera précieusement, et qu’on vénérera. Les religions du Livre vont succéder à celles de la parole, le commentaire et l’exégèse du texte figé à la recherche libre et à l’accueil « sauvage » du divin.

Pour les Anciens, la parole, « créature ailée », selon Homère, symbolise la vie, la plasticité de la conscience, la possibilité de recevoir une pluralité de messages divins. Rien de moins étrange pour un Grec que la théophanie. Le vecteur oraculaire est au centre de la culture hellénique. C’est pourquoi les Oracles chaldaïques, création du fascinant Julien le théurge, originaire de la cité sacrée d’Apamée, seront reçus avec tant de faveur. En revanche la théophanie chrétienne est un événement unique: le Logos s’est historiquement révélé aux hommes. Cependant, sa venue s’est faite par étapes, chez les Juifs et les Grecs d’abord, puis sous le règne d’Auguste. L’incarnation du Verbe est conçue comme un progrès, et s’inscrit dans un temps linéaire. Tandis que le Logos, dans la vision païenne, intervient par intermittence. En outre, il révèle une vérité qui n’est cernée ni par le temps, ni par l’espace. La Sophia appartient à tous les peuples, d’Occident et d’Orient, et non à un « peuple élu ». C’est ainsi que l’origine de Jamblique, de Porphyre, de Damascius, de Plotin, les trois premiers Syriens, le dernier Alexandrin, n’a pas été jugé comme inconvenante. Il existait, sous l’Empire, une koïnè théologique et mystique.

Que le monothéisme sémitique ait agi sur ce recentrement du divin sur lui-même, à sa plus simple unicité, cela est plus que probable, surtout dans cette Asie qui accueillait tous les brassages de populations et de doctrines, pour les déverser dans l’Empire. Néanmoins, il est faux de prétendre que le néoplatonisme fût une variante juive du platonisme. Il est au contraire l’aboutissement suprême de l’hellénisme mystique. Comme les Indiens, que Plotin ambitionnait de rejoindre en accompagnant en 238 l’expédition malheureuse de Gordien II contre le roi perse Chahpour, l’Un peut se concilier avec la pluralité. Jamblique place les dieux tout à côté de Dieu. Plus tard, au 5ème siècle, Damascius, reprenant la théurgie de Jamblique et l’intellectualité de Plotin (3ème siècle), concevra une voie populaire, rituelle et cultuelle, nécessairement plurielle, et une voie intellective, conçue pour une élite, quêtant l’union avec l’Un. Le pèlerinage, comme sur le mode chrétien, sera aussi pratiqué par les païens, dans certaines villes « saintes », pour chercher auprès des dieux le salut.

Les temps imposaient donc un changement dans la religiosité, sous peine de disparaître rapidement. Cette adaptation fut le fait de Numénius qui, en valorisant Platon le théologien, Platon le bacchant, comme dira Damascius, et en éliminant du corpus sacré les sceptiques et les épicuriens, parviendra à déterminer la première orthodoxie païenne, bien avant la chrétienne, qui fut le fruit des travaux de Marcion le gnostique, et des chrétien plus ou moins bien-pensants, Origène, Valentin, Justin martyr, d’Irénée et de Tertullien. La notion centrale de cette tâche novatrice est l’homodoxie, c’est-à-dire la cohérence verticale, dans le temps, de la doctrine, unité garantie par le mythe de la « chaîne d’or », de la transmission continue de la sagesse pérenne. Le premier maillon est la figure mythique de Pythagore, mais aussi Hermès Trismégiste et Orphée. Nous avons-là une nouvelle religiosité qui relie engagement et pensée. Jamblique sera celui qui tentera de jeter les fondations d’une Église, que Julien essaiera d’organiser à l’échelle de l’Empire, en concurrence avec l’Église chrétienne.

Quand les persécutions anti-païennes prendront vraiment consistance, aux 4ème, 5ème et 6ème siècles, de la destruction du temple de Sérapis, à Alexandrie, en 391, jusqu’à l’édit impérial de 529 qui interdit l’École platonicienne d’Athènes, le combat se fit plus âpre et austère. Sa dernière figure fut probablement la plus attachante. La vie de Damascius fut une sorte de roman philosophique. À soixante-dix ans, il décide, avec sept de ses condisciples, de fuir la persécution et de se rendre en Perse, sous le coup du mirage oriental. Là, il fut déçu, et revint dans l’Empire finir ses jours, à la suite d’un accord entre l’Empereur et le Roi des Rois.

De Damascius, il ne reste qu’une partie d’une œuvre magnifique, écrite dans un style déchiré et profondément poétique. Il a redonné des lettres de noblesse au platonisme, mais ses élans mystiques étaient contrecarrés par les apories de l’expression, déchirée comme le jeune Dionysos par les Titans, dans l’impossibilité qu’il était de dire le divin, seulement entrevu. La voie apophatique qui fut la sienne annonçait le soufisme et une lignée de mystiques postérieure, souvent en rupture avec l’Église officielle.

Nous ne faisons que tracer brièvement les grands traits d’une épopée intellectuelle que Polymnia Athanassiadi conte avec vie et talent. Il est probable que la défaite des païens provient surtout de facteurs sociaux et politiques. La puissance de leur pensée surpassait celle des chrétiens qui cherchaient en boitant une voie rationnelle à une religion qui fondamentalement la niait, folie pour les uns, sagesse pour les autres. L’État ne pouvait rester indifférent à la propagation d’une secte qui, à la longue, devait devenir une puissance redoutable. L’aristocratisme platonicien a isolé des penseurs irrémédiablement perdus dans une société du ressentiment qui se massifiait, au moins dans les cœurs et les esprits, et la tentative de susciter une hiérarchie sacrée a échoué pitoyablement lors du bref règne de Julien.

Or, maintenant que l’Église disparaît en Europe, il est grand temps de redécouvrir un pan de notre histoire, un fragment de nos racines susceptible de nous faire recouvrer une part de notre identité. Car ce qui frappe dans l’ouvrage de Polymnia Athanassiadi, c’est la chaleur qui s’en dégage, la passion. Cela nous rappelle la leçon du regretté Pierre Hadot, récemment décédé, qui n’avait de cesse de répéter que, pour les Anciens, c’est-à-dire finalement pour nous, le choix philosophique était un engagement existentiel.

18:27 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, philosophie grecque, christianisme, gnosticisme, antiquité tardive, antiquité grecque |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 31 mars 2025

La lecture, une aliénation , ou une libération ?

La lecture, une aliénation, ou une libération?

Claude Bourrinet

Comment expliquer la sensation d’être « pris » par un livre comme dans le filet de Circé, l’impression d’échapper au temps vernaculaire, de ne plus penser que par truchement, d’être quasiment manipulé, voire conditionné ? Comment comprendre le rapport érotique assez fréquent entre l’auteur et le lecteur (très souvent la lectrice) instaurant entre eux, parfois, une démarche de séduction et des rapports amoureux très concrets ? Cela s’est vu avec les plus grands, et je ne citerai que Chateaubriand et ses nombreuses conquêtes, ou bien, pour faire bonne mesure, Gide et ses gitons lettrés. La « possession » générée par la lecture présente aussi de belles incarnations, fussent-elles nées de l’imagination romanesque, comme Don Quichotte et Emma Bovarysme.

Pourquoi les Grecs et les Romains se faisaient-ils lire les « rouleaux » de papyrus (les « volumen ») par des esclaves ? Pourquoi, d’ailleurs, lorsqu’ils étaient « auctores », comme Cicéron, dictaient-ils leurs textes ? Il faut bien que l’acte de lecture ait quelque chose à voir avec la conception de la liberté, qui ne pouvait être que civique, dans l’Antiquité.

Il faut donc, pour comprendre ce phénomène qui tient de la magie et de la manipulation (mais on sait que les deux domaines d’action sont parents) revenir à l’origine (du moins dans l’aire de notre civilisation).

En grec, il y a plusieurs manières de dire « lire ». Nous ne les passerons pas toutes en revue, mais nous retiendrons ce qui concerne les questions ci-dessus. Je me suis servi du livre incroyablement érudit, et collectif – sous la direction de Guglielmo Cavallo et de Roger Chartier : Histoire de la lecture dans le monde occidental, aux Éditions du Seuil.

En Grèce antique, la « voix » est première. Le héros quête le « kléos », le renom, par lequel il deviendra immortel, puisqu’il est « impérissable », autrement dit la « gloire » (en langue germanique, on a un mot de même racine, le « Laut » – peut-être ce mot a-t-il la même racine que "Laudes" (louanges à Dieu), mais je n’en suis pas sûr). Homère utilise le terme pour désigner sa poésie épique, qui fut longtemps une « performance » orale, avant d’être écrite. C’est par le kleos que le héros existe, donc, aussi, son monde. La voix est créatrice de monde, et elle est intimement dépendante de la mémoire. On devine bien que l’écrit rendra, à terme, vaine, cette mémoire, et étouffera la « voix ».

De même, sur les inscriptions lapidaires funéraires, le long des chemins, par exemple, le passant est invité à proférer ce qui y est inscrit, et à haute voix, pour donner corps (ou plutôt son) à la mémoire. C’est assurer un semblant d’immortalité au mort.

L’un des mots utilisés pour désigner l’acte de « lire » est « ananémesthai ». C’est un terme en dialecte ionien, à la forme moyenne, datant, en l’occurrence, ici, du 5ème siècle, trouvé sur une stèle funéraire d’un certain Mnésithéos, en Eubée. L’épitaphe commence ainsi : « Salut, ô passants ! Moi, je repose mort en dessous. Toi qui t’approches, lis (verbe : ananémesthai) qui est l’homme enterré ici : un étranger d’Egine, du nom de Mnésithéos »

Le verbe epinémein, à la forme active, qui signifie aussi « lire », a un sens de « distribuer », qui suppose un auditoire. Mais la forme moyenne ananémesthao signifie aussi « distribuer en s’incluant dans la distribution ».

L’écriture de la stèle est évidemment en scriptio continua, comme c’est le cas de tous les écrits de l’époque, jusqu’à la fin du Moyen Âge, du reste, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’intervalles entre les mots. Il faut lire à haute voix pour comprendre. L’« orateur » sert d’intermédiaire, et « traduit » en son ce qui lui est dicté par des signes graphiques. Il a un rôle passif-actif : il reçoit, mais doit restituer. Un autre mot pour « lire » est epilégesthai », qui signifie « ajouter un dire à ». Autrement dit, le « lecteur » ajoute sa voix à l’écrit, incomplet en lui-même.

Il s’agit bien sûr d’épeler les mots inscrits (d’où le verbe anagignoskein, qui veut dire « reconnaître », mais il ne s’agit pas simplement d’ânonner des mots, de décrypter parfois péniblement (en effet, les hommes libres de l’Antiquité se faisaient une vertu de ne connaître que les rudiments de la lecture, rougissant d’en savoir davantage, et laissant le soin d’en savoir davantage aux esclaves intelligents et aux philosophes – qui étaient parfois les mêmes). Mais « reconnaissance » signifie bien davantage. On peut « connaître ses lettres », tà grammata espistasthai » sans lire vraiment, c’est-à-dire sans souder les segments de la phrase ou du texte en un sens compréhensible par le lecteur et/ou l’auditoire. Il faut que le son se transforme en langage. Ainsi les signes alphabétiques se transforment-ils en stoikheia, en « éléments constitutifs du langage ».

On voit par là que la lecture (à voix haute) FAIT PARTIE DU TEXTE (sans elle, il n’existe pas). On peut dire la même chose de la lecture silencieuse. Le texte est un « tissu » (étymologie de « texte ») qui mêle intimement graphie et son (même intériorisé).

Or, on lit, sur une inscription dorienne : « Celui qui écrit ces mots enculera (pugixei) celui qui en fait la lecture. » Le lecteur est perçu comme un partenaire passif, comme le jeune garçon est l’instrument de plaisir de l’Éraste.

A Athènes, l’homme libre qui se prostituait, d’une façon ou d’une autre, s’il mettait les pieds dans l’agora, était immédiatement mis à mort. Le jeune garçon - à qui il était bienséant de ne manifester aucun penchant excessif à son rôle de partenaire, sexuel, au contraire : il se devait d'être "chaste", comme Socrate le conseillait à Alcibiade, dans Le Banquet - cessait d’être un instrument érotique lorsqu’il devenait un homme mûr, un guerrier et un citoyen.

Mais on voit bien avec quel mépris est considéré le lecteur. Sa fonction est de servir, de se soumettre, d'être un jouet. Dans le Théétète, Platon se sert d’un esclave « doué de voix » pour lire un texte. C’était un esclave d’Euclide. Savoir lire savamment et abondamment fait courir le risque – dans l’état d’alors de la lecture, nécessairement orale et publique – d’être assimilé à un esclave, dont la soumission est de nature.

D’autant plus que le texte est le maître, et que son instrument ne doit manifester qu’une vertu, la fidélité. La syntaxe, la grammaire ordonnent. Cette réflexion peut nous permettre, du reste, de comprendre ce que Barthes voulait dire, lorsqu’il proclamais, vers 1970, que la grammaire était « fasciste ». (En vérité, il a dit que la langue était fasciste, mais la grammaire est une vision structurée de la langue).

On a ainsi répondu, en partie peut-être, à la série de questions posées au début de ce texte.

Mais, bien évidemment, pour nous, grands lecteurs, membres d’une civilisation qui a présenté la lecture comme une qualité essentielle de l’« honnête homme » (ou femme), comme l’un des sommets de l’excellence humaine, la lecture nous paraît plutôt comme une voie de libération (sans pour cela que la dimension originelle, de soumission érotisante, ait disparu, on le sait bien).

Il me semble que cette vocation à la liberté vient de la Bible, Livre saint, dont la lecture traduit en mots humain le Verbe de Dieu. A ce titre, tout acte de lecture met au jour les arcanes du monde, et par elle souffle l’Esprit, où Il veut, et est le germe de la Vérité, le levain qui nous fait renaître à la vraie vie.

17:26 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, lecture, grèce antique, antiquité grecque |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 11 mars 2025

Le Paradoxe de Platon: l’extrême contemporain et le super-mythologue

Le Paradoxe de Platon: l’extrême contemporain et le super-mythologue

François Mannaz

« Et si Platon revenait… » se demande Roger-Pol Droit. Olivier Battistini de lui répondre que Platon ne se sera jamais absenté. Il est notre « extrême contemporain ».

Cette proposition est la phrase-clé de l’ouvrage d'Olivier Battistini, consacré à Platon. Ce put en être le titre; ce sera la thèse du livre: « Platon Le philosophe-roi », bellement préfacé par Michel Maffesoli.

La biographie de Platon est courte. On sait peu de choses de lui. « Il est né » en 428 ou 427; « il est mort » en 347 ou 346. Mais il est le seul penseur grec dont l’œuvre complète nous est parvenue. (Etrange: pourquoi pas les autres? Désamour, mal-pensance, censure?)

Donc Platon tient la corde du théologiquement correct depuis deux millénaires et demi.

On saluera la judicieuse initiative de l’auteur de contextualiser son travail. Le livre contient en effet une imposante galerie des portraits: des interlocuteurs, adversaires, amis, clients, ou gitons de Platon. Cet utile catalogue fixe « les protagonistes » et « antagonistes », (ensemble leurs « caractères », statut, camp, rôle, pedigree) qui défilent sous la plume de l’auteur et constituent le paysage de « la scène à Athènes » sous Platon, Socrate et consorts.

Platon « extrême contemporain », cela veut dire l’hypermoderne qui fonde et structure la modernité, ouvre et habite « l’âge axial » (Karl Jaspers) vieux de 2500 ans. Es klang so neu und war doch so alt…..

Curieusement Platon n’aura jamais été pris au sérieux de son vivant. Il n’a d’ailleurs inventé ni doctrine ni théorie, et se bornera à mettre en forme ce qui fut pensé avant lui (Battistini s’essaye à dire « système apparent »). Reste que sa griffe ne laisse de fasciner. Son savoir caché accouchera en mythe une causalité d’exception appelée à se fixer en horizon absolu de science.

Divers auteurs opinent que Platon aurait créé la « philosophie », comme si on n’avait pas pensé avant lui. Ce qui revient à faire peu de cas des millénaires de sagesse dite primordiale, des innombrables sages amants de la Sophia, et surtout des ennemis irréductibles de Platon qu’il racise en « Sophistes ». À preuve sont les écrits de bagarre de Platon lui-même. Comme Cicéron, il fait des livres de ses pugilats et les titre du nom de ses cibles. Il cogne et éborgne les porteurs de la Sophia. Parce qu’en eux le mythos honni brille de mille feux. Michel Maffesoli indique que ce mythos, c’est notre « Tradition ». Tandis qu’en face mugit leur déconstruction.

Platon n’aura de cesse que de provoquer à l’adultère philosophique. Il cancelle et wokise les mythèmes et les hérauts de la Sophia (Calliclès, Gorgias, Critias ou Protagoras). Il culpabilise ses adversaires à la faute d’impiété à l’encontre de son snobisme de clerc mercenaire. En toute occurrence, il fait « pliure » et excite au « devenir minoritaire -majoritaire » de conformation à son modèle (G. Deleuze).

Platon éclipse la « philosophie », invente le concept, la catégorie, le genre de la misosophie (doctrine accusatoire de détestation) et l’installe en tout théologique de négation de la négation, de l’en-même-temps de la théologie spéculative et de la théologie expérimentale.

Platon inaugure la figure, la fonction et l’impact de l’intellectuel, activiste, propagandiste. Un « possédé » insiste Battistini. Un « prédicateur contre l’ennemi » (Hermann Lübbe) qui excelle à faire la guerre avec les idées, les valeurs et les fétiches de la théologie expérimentale.

Platon est assurément un polémiste de la réaction théologique. Il n’a de cesse d’accumuler, d’activer et d’exciter à la controverse. Partout, il est à l’attraction – répulsion – scandale. Discourir toujours pour provoquer un effet théologico-matriciel. Son entreprise est toute d’agitation religieuse et politique. Platon pousse sans relâche au degré ultime d’association et de dissociation dans la cité. Il se fait bélier de la pressure policy. Sa stratégie est au choc contre la physique politique et le primat de l’autochtonie: la cité grecque n’est pour lui qu’une « hypothèse ». Platon est le mécanicien du basculement de l’état politique à l’état cosmopolitique. Il s’impose en chiffre d’une triplice particulière de métaphysique, de métapolitique et de métacognition (où meta s’entend en mise à distance du point de vue tiers). Cela donne un anti-système, une métathéologie, une épi-théologie patriarcale de la plus forte nuisance, médisance, fraudulence, modulant à la chute.

De la sorte Platon se retrouvera à la tête d’un mouvement de contestation théologique qui perdure à ce jour (Osons dire que le climat est permaplatonique). Son énergie mentale se déchaîne contre le mythe politique de la polis et du peuple politique. Son idéologie est à l’inversion; sa (mytho)graphie est à la misosophie; sa misosophie est commissionnaire et commissaire: elle charrie l’en-soph-ie ! Emblématiquement, Léo Strauss proclamera qu’avec Platon l’activité de penser revient à s’aligner, se soumettre, se conformer à l’instance supérieure du théologique. Désormais, misosopher est décision et méthode ad hoc de technique sociale (scripsit K. R. Popper).

Platon demeure la star de l’esprit néolithique qui s’étale en « dialogue » inquisitorial, en « maieutique » engagée et en « dialectique » ravageuse.

Sa rhétorique est fractale. La mise en état du monde est jeu d’attaques. La plus-value doit aller à l’insolence, à l’effronterie, à la cacologie. Il en va de « réduire l’adversaire à quia », de lui ôter toute légitimité, de le déposséder de son humanité !

Comme l’on voit, le terrorisme théologique est d’une antique actualité. Walter Benjamin précisera que « l’esprit est la capacité même à exercer la dictature » ! Pour forcer à lui obéir, ajoutera Léon Chestov !!

Le combat des idées est donc travail théologique: « Idée, c’est Dieu ». Le monde des idées c’est la pensée du dieu jaloux. C’est théâtralité de l’absence de « liberté des présupposés » (Julien Freund) et de la technologie téléologique du miraculisme . C’est surtout violence théologique qui motorise l’« image inversée », « opposé absolu », schème d’alter-culte à effet direct d’application immédiate. Qui métabolise l’excès, l’exception, l’abstraction. Qui est lavé de la Haine (Empédocle).

Et Platon sait hair: la cité, ses héros, les femmes, la mer, ses opposants, les dieux, les déesses, les poètes, les arts, les Muses,... jusqu’à « la démocratie » ! L’auteur de reproduire le brevet de M. I. Finley: « le plus puissant et le plus radical penseur antidémocratique que le monde ait jamais connu » ! Ergo, Platon roule pour l’élite. Un théologien, ça pense cybernétiquement, et politiquement ça veut » l’hégémonie ! « Les civilisations meurent »; les théologiens restent. Est-ce là « ce que penser veut dire » ?

La parole théologique est vendue comme logos Le « logos platonicien » est l’arme des armes, » l’outil politique par excellence », « theoria » en marche. Logos est toujours assaut contre ce qui est dit a-logique, c’est à dire a-causal, ir-rationnel, impie (Georg Lukacs a tout dit sur le sujet). Il mathétise la prise. Il ingéniérise la culbute de la Thèse en antithèse, de la physis en cosmos, du Nomos (ou habitus d’ordre) en « nomos » (complot, décision ou loi au sens de lex dei), du peuple (laos) en parti (demos), des dèmes en classes, de la politeia en république, de la politeia en ressentimentalité, de ressentiment en croisade de conversion, etc. Il met tout à l’envers et ostracise ceux qui sont déclarés incompatibles. Logos devient raison, grammaire, discours divin dévoilé… en égologie. Bien sûr, ce logos est proclamé « roi », totem, grenier à « valeurs ». Socrate expérimentera qu’on meure pour lui.

Dans son écrit le plus célèbre, La République, Platon déchaine sa théologie « naturelle » contre les possibles biologiques du politique mais se déploie en technocrate théocratique indexé à la loi du plus fort. Or le gars s’y connait en la matière: saches lecteur que « Platon » c’est un surnom, un nom de scène, une marque. « Platon » veut dire le balaise, le barraqué, le prolixe (la grande gueule?). Son vrai nom est Aristoclès et çà déplait à ses péripatéticiens camarades de lutte pour la dictature du socratisme (et que Saul de Tarse traitera de « chiens »).

Il convient dès lors de calibrer Platon en théologien et porteur des valises de la théologie (nous savons depuis Hans-Günther Adler qu’elle s’entend de la mentalité arrimée au désir insatiable d’expérimenter le grand remplacement du réel par une réalité nouvelle enchainée à sa causalité irrépressible). Il lui importe de déconstruire la dimension polaire de la cité, de dézinguer la physis (de l’incréé) et de mettre en déchéance théologique tout mythe alternatif au récit unique. Son but est de créer une « cité seconde « dans laquelle logos est théos », « la divinité mesure de toutes choses » (non l’hominidé… parce que homo est le jouet du dieu-dieu...), où machine quelque sombre « loi générale de l’humanité ».

Telle est la face 1 du disque Platon, celle du théologien commissionnaire des premières années.

Il est une face 2 de doxanalyse que nous offre avec brio l’auteur, celle de l’homme mûr , revenu de ses emportements pour compte d’autrui, l’homme du Mythe.

Olivier Battistini souligne la metanoia de l’homme et le tour « dans le sens opposé » de son œuvre. Il présente un Platon en sage révulsé par la « théonose », défroquant la fraude, marri de son avocature, qui fait anamnèse vers le plus lointain passé. S’agaçant d’évidence sur le tard de l’absurdité de l’idée théologique et la remisant en thèse déontologique, Platon renordisera ses réflexions. Il quêtera sur les terres inaugurales des peuples premiers en osant penser l’avant de la création confessionnelle, et donc « l’avant du mythe politique », l’hyper-alterité alternative. Il se consacrera désormais à Thulé, à l’Atlantide ou à la course fâcheuse du nomos-basileus.

Platon de nous décrire Thulé (Tula), l’ile fabuleuse de l’extrème-Nord, la matrie des Hyperboréens, « la grande aurore », par le menu. Il gagnera des renseignements de première main auprès de son marin-reporter, le navigateur Pytheas au soutien de son offre d’avoir à penser l’hyper-alternation primordialice. C’est donc fait historique avéré que Thulé aura été la terre du primordial. Celui-là même que la théologie jalousera au point d’y originer sa diatribe vengeresse contre toute fragrance et mémoire de certain passé à l’Infraction de « péché originel »qui n’en finit pas d’empester la planète. Au rebours, Platon en fait donnée qui appelle à « réminiscence », à la purge des vices, au soleil du Pôle. Ce faisant il nous offre de penser l’origine, le Nord, le paradis magnétique, loin de tout péché, hors la chute, à l’abri du sabir théomaniaque et pirate. Platon d’inviter in fine à l’hyper-sécession d’avec la modernité et de ses « ombres ».

Bien plus tard, Pierre-Simon Ballanche se résoudra à acter cette alternative de palingénésie. En deçà de la bifurcation, il y a re-départ, altercroisement, autre commencement. Inverser l’inversion est le programme. « Callipolis » ou l’architectonie à l’angle droit est le projet. Castoriadis parlera pertinemment de « contre-révolution platonicienne ».

Battistini renchérit. Il nous incite à penser Platon contre Platon, nous convoque à penser la technique de Platon contre la technologie de Platon, nous provoque à renverser la table et à nover l’espace-temps au devenir de l’extraordinaire !

Michel Maffesoli l’a bien compris, lui qui dans sa préface salue la « belle œuvre » valant « chemin initiatique » vers la Vérité. Là est le fil d’Ariane vers la vraie sagesse ayant origine et dévoilement propres; là est le socle des « potentialités » du « ce que penser veut dire » fondamentalement, fondativement, sophialogiquement; là est le travail de fixation et de concrétion à mythe contre mythe (théologie n’est d’ailleurs qu’un mythe parmi d’autres, contre tous les autres,avec une enseigne autre). La conflagration des mythes prend le nom maffésolique de « complexio oppositorum ».

Le Paradoxe de Platon signe la victoire oblique, rétroactive et sophistiquée des Sophistes et de la Sophia. Il culmine en schème de décolonisation, de désintoxication, de résonnance parfaites. Loin de toute interdiction de penser l’autre provenance-appartenance ou Denkverbot de l’épi-théologie (S. Freud). « Le réel est sophique » et nullement théologique, souligne Jean Vioulac avec force .

Olivier Battistini fait bien d’élever Platon à « génie », « maitre de la métapolitique » et réinitialisateur du devenir. C’est judicieuse offre télesmatique à la clôture de l’interrègne de la modernité. C-ar-thage n’a-t-elle pas vaincu Rome obliquement in fine ?

Après tout, Peter Sloterdijk ne conte-t-il pas que la terre est sphère, ronde, boule où tout peut rouler dans tous les sens? Dès lors, tout vient et revient, au point que l’on pourra se baigner à nouveau dans la polyversité de ses eaux… et de ses fleuves.

Lecteur, bon voyage en sophialogie.

13:22 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : olivier battistini, platon, philosophie, antiquité grecque, hellénisme, platonisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 11 août 2024

Il est déplacé de se moquer de la religion, les Jeux olympiques étaient jadis un événement sacré

Il est déplacé de se moquer de la religion, les Jeux olympiques étaient jadis un événement sacré

par Vito Mancuso

Source : La Stampa & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/sbagliato-irridere-la-religiosita-le-olimpiadi-erano-un-evento-sacro

Il fut un temps où les Jeux olympiques commençaient par une consécration, mais aujourd'hui ils ont commencé par une profanation. En fait, la profanation de la tradition chrétienne et occidentale commise lors de l'inauguration des Jeux à Paris dit quelque chose de nous : elle représente la fatuité de notre pauvre époque, elle photographie la misère culturelle et spirituelle qui les caractérise, elle est l'emblème de l'hostilité toujours plus intense à l'égard de notre histoire. Une plante sans racines se dessèche, une civilisation sans racines de même : et notre civilisation, post-chrétienne, post-occidentale, post-humaine, est depuis longtemps déracinée.

Il n'est guère d'événement culturel de masse qui ne nous le rappelle. Les mouvements langoureux des corps des soi-disant Drag Queens à Paris, récemment, dans leur parodie queer de la Cène de Léonard de Vinci (c'est-à-dire l'image picturale universellement la plus connue de la Cène de Jésus-Christ) représentaient, à ce moment-là dans le monde, l'emblème des affres dans lesquelles l'âme occidentale, hostile à elle-même et à sa propre tradition, se tord, suivant la même tendance que celle manifestée par la "cancel culture", le "wokisme" et les orientations culturelles du même genre. S'il ne faut pas béatifier le passé, selon cette vision très immature qui place tout le bien dans le passé et ne voit que le mal dans le présent, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. L'histoire, c'est nous, chantait Francesco De Gregori, ce qui signifie que nous, aujourd'hui, sommes aussi l'histoire d'hier, elle est en nous, elle nous donne les mots avec lesquels nous parlons et les idées avec lesquelles nous pensons, et toute opération qui entend "effacer", et non pas, à juste titre et de manière kantienne, "critiquer", est nécessairement destinée à ne pas comprendre et donc à faire du mal. L'ignorance, c'est mathématique, produit toujours le mal, a fortiori lorsqu'elle se présente comme "culture".

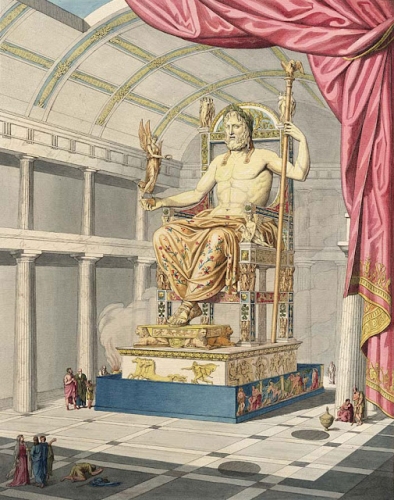

Les Jeux olympiques tirent leur nom d'Olympie, ville sanctuaire de la Grèce antique où se trouvait le grand temple dédié à Zeus Olympius, à l'intérieur duquel se trouvait l'énorme statue du dieu suprême, classée parmi les sept merveilles du monde antique, œuvre de Phidias, représentant Zeus tenant une Nike d'or dans sa main droite. À l'époque, Nike se prononçait ainsi, nikè, et non, comme aujourd'hui, *naik, et il s'agissait d'une divinité classique, pas d'un logo commercial américain. On regardait Zeus et Nike à l'époque et on leur vouait un culte sincère, contrairement à aujourd'hui où l'on regarde un nike au sens de *naik et où l'on se demande combien il coûte.

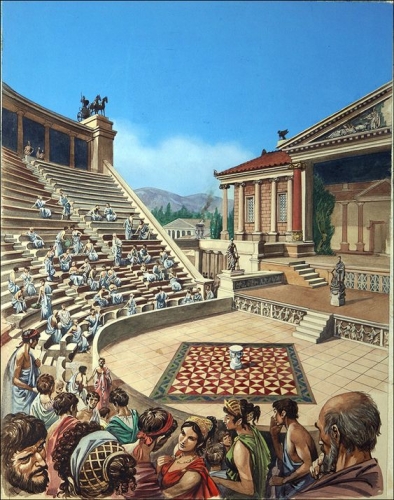

Tous les quatre ans, les célèbres compétitions athlétiques qui sont entrées dans l'histoire sous le nom de Jeux olympiques se tenaient à Olympie. L'empereur Théodose, qui avait fait du christianisme la religion d'État et déclaré illégale la religion classique, c'est-à-dire l'âme de la civilisation gréco-romaine, a également interdit les Jeux olympiques en raison des racines religieuses païennes auxquelles ils se référaient encore. Il s'agit là d'un des premiers exemples néfastes d'annulation des cultures, de cancel culture avant la lettre.. Un autre cas est celui de l'empereur Justinien qui a fermé l'école d'Athènes, le plus illustre siège de la philosophie classique, parce qu'elle était païenne et non chrétienne.

Mais revenons aux Jeux olympiques de l'Antiquité. Leur durée normale était de cinq jours : au premier, les athlètes et les juges prononçaient un serment solennel de loyauté et de respect des règles ; au troisième, devant l'autel de Zeus, avait lieu le grand sacrifice de cent taureaux, connu sous le nom d'hécatombe ; au cinquième, c'était le défilé final. C'est dans ce cadre sacré que se déroulaient les compétitions sportives : courses, luttes, sauts, courses de chars et équitation. Les prix pour les vainqueurs ? Non pas des médailles d'or, mais des couronnes de feuilles d'olivier.